Alte Stadtansichten üben eine besondere Faszination auf den Betrachter aus. Sie irritieren, geben Rätsel auf, nicht nur, wenn ihnen die Farbe fehlt, wie bei alten Fotos, die nur Schwarz-Weiß-Töne wiedergeben. Auch die darauf abgebildeten Menschen muten fremd an, wenn sie die Kleidung einer anderen Zeit tragen, obwohl doch die Orte uns seltsam bekannt vorkommen. Und letztlich weisen zwar die gezeigten Stellen Ähnlichkeiten zur jahrzehntelang begangenen, gesehenen, erlebten Stadttopographie auf, aber der Lauf der Geschichte, „der Zahn der Zeit“ hat sie verändert. Vielleicht fehlt ein Haus in einer Fassadenreihe, vielleicht wurde modernisiert, der Anstrich farblich variiert. Und dann freut man sich, wenn langsam das Erkennen kommt: „Doch ja, klar, das ist doch an der und der Ecke…“. So gefällt mir das Jubiläumsschaufenster eines stadtbekannten Fotografen besonders, gerade aus diesem Grund. Ich bin hier schon oft stehen geblieben – es ist mein Weg von und zur Arbeit – und schaue mir die Fotografien des alten Villingen immer wieder an, die markanten Motive, die das Lokalkolorit, das Besondere der Stadt ausmachen: Münstertürme, Treppengiebel des Alten Rathauses, Tortürme mit den Hauptstraßen, die berühmte „Blume Post“.

So geht es mir aber auch mit der Ausstellung von Bildern der Sammlung Heinzmann im Alten Rathaus „Künstlerblicke auf Villingen“. Hier gibt es ebenfalls Verfremdungen, obwohl oder eher weil sie „in Farbe“ sind. Es handelt sich um Werke der Künstler Dominikus Ackermann, Richard Ackermann, Paul Bär, Ludwig Engler, Waldemar Flaig, Paul Hirt, Paul Meurer, Paul von Ravenstein, Max Roth, Guido Schreiber, Albert Säger, Josef Schleicher, Hermann Simon. Diese Künstler haben in Villingen gelebt, manche nur kurz, etwa bei einem Kuraufenthalt, manche den größten Teil ihres Lebens. Die Farbe in den Stadtansichten wird teilweise wirkungsvoll eingesetzt. Diese Künstler wollten nicht nur Realität abbilden.

Fotografie versus Malerei: Wettstreit um Wirklichkeitsnähe

Seit Erfindung der Fotografie ab etwa 1840 lieferten sich Malerei und das neue Medium Fotografie eine Art Wettstreit. Zunächst orientierte sich die Fotografie an der Malerei. Sie übernahm in der so genannten „malerischen Fotografie“ deren Darstellungsweisen und Motivwahl, versuchte die „bessere“ Malerei zu werden, da die Fotografie exakter, wirklichkeitstreuer war. Die Kunst dagegen reklamierte die „Seelenlosigkeit“ der Fotografie und die „Automatik“ des technischen Verfahrens der Reproduktion. In der Folge thematisierte die Malerei einerseits gerade die Technik des Sehens, die optischen Effekte, andererseits rebellierte sie gegen das einfache Abbilden, indem sie die Emotionalität der Wiedergabe und die Subjektivität der künstlerischen Sichtweise betonte. Farbe wurde zum Ausdrucksmedium und zum Alleinstellungsmerkmal, denn die Fotografie konnte in dieser Zeit nur in „schwarzweiß“ abbilden. Die Malerei dagegen schwelgte in Farbe. Die Künstler, welche sich den neuen Richtungen – Impressionismus und Expressionismus – anschlossen, nutzten Farbe, um ihre sinnlichen Eindrücke (Impressionen) zu visualisieren oder ihre seelische Verfassung auszudrücken (Expressionen). Auf diese Weise wurde ein schneebedecktes Münsterdach rosa, die Wand des Alten Rathauses, die im Schatten liegt, himmelblau und eine von der Sonne beschienene weiße Hauswand gelb. Das Wort „Lokalkolorit“ erhält damit eine weitere Bedeutungsnuance über das Lokaltypische hinaus.

Die Freiheit des Künstlers

Es gibt aber noch mehr Unterschiede zu dem Eindruck, den wir heutzutage gewinnen können, wenn wir durch die Stadt spazieren. Die „künstlerische Freiheit“ ermöglicht es auch, Dinge abzubilden, die es gar nicht (mehr) gibt. So stellte Richard Ackermann das Alte Rathaus 1937 mit der historisierenden Fassadenbemalung dar, die in der Zeit der Entstehung des Bildes bereits Vergangenheit war. Sie wurde 1928 durch einen einheitlichen Anstrich ersetzt. Ackermann erlaubte sich einen historisierenden Rückgriff, möglicherweise als Kritik an den damaligen (politischen) Zuständen. Immerhin kannte der 1892 geborene Ackermann die Fassade von 1895 aus eigener Anschauung, so dass seine „Vision“ des Alten Rathauses einer gewissen Wahrhaftigkeit entspricht.

Ganz anders ist dies bei Paul Bär, der sich mit seinen Stadtansichten an die „Rekonstruktion“ von Geschichte wagt. Längst abgebrochene Zeugnisse des Lokalkolorits, deren Reste in der Städtischen Altertümersammlung aufbewahrt werden, setzt er wieder ins Bild: So den Marktbrunnen mit Altem Kaufhaus in der Stadtmitte (Marktplatz) oder die Statue des Heiligen Nepomuk in der Niederen Straße. Er hilft damit dem kollektiven Gedächtnis auf die Sprünge. Besucher, die den Kopf der Statue Kaiser Ferdinands – die einst den Marktbrunnen zierte – im örtlichen Museum sahen, konnten sich 1937 nicht mehr vorstellen, wie der Brunnen einst im Stadtbild gewirkt hatte. Bär könnte als früher Vertreter einer „augmented reality“ betrachtet werden. Seine Darstellungen sind der Versuch, eine Vergangenheit zu rekonstruieren und weiter zu tradieren, die zum Zeitpunkt der Beschäftigung mit ihr so weit zurückliegt, dass eine Vergegenwärtigung auf Vermutungen aufbaut, also zwangsläufig mit Fehlern behaftet ist.

Mahner oder Visionär: Die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft

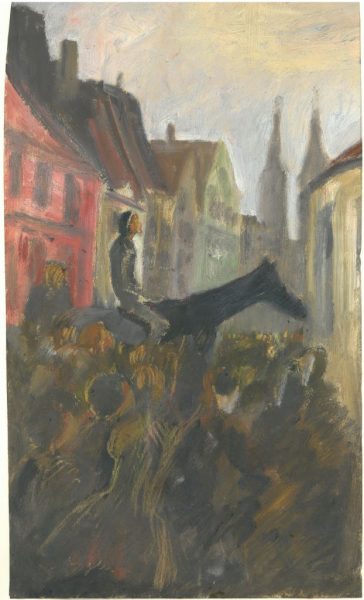

Eine andere Möglichkeit der Fiktionalisierung, der erzählerischen Aufladung einer Stadtansicht wählt Ludwig Engler um 1920 mit dem Gemälde „Papst, Tod und Teufel“. Der Titel des rätselhaften Bildes bezieht sich auf den Kupferstich von Albrecht Dürer (1513) „Ritter, Tod und Teufel“, weist aber keinen Ritter auf. Dieser taucht in einer weiteren Stadtansicht mit ähnlichem Blick auf die Münstertürme auf: „Don Quijote in Villingen“ aus demselben Jahr. Während bei Dürer der Ritter noch heroische Tugenden symbolisiert – er fürchtet weder Tod noch Teufel -, ist er bei Engler einer „von der traurigen Gestalt“ wie bei seinem Erfinder, dem spanischen Romanautor Miguel de Cervantes. Auch er fürchtet sich zwar nicht. Sein Gegenspieler, die ihn umgebende Menschenmenge (die öffentliche Meinung?) lässt ihn unberührt. Aber die Resignation ist ihm in die leicht gekrümmte Haltung eingeschrieben. Er blickt in die Ferne, nimmt keinen Kontakt zu den um ihn versammelten, grau und gesichtslos dargestellten Menschen auf. Der magere Reiter auf seinem Pferd überragt sie, sticht aus der Masse hervor. Vielleicht stellt sich der Künstler damit selbst dar. Er ist ein Seher, ahnt eine (traurige) Zukunft, kann mit dieser Vision aber niemanden erreichen oder warnen. Die Aussage des ersten Bildes, in dessen Zentrum eine träumende Gestalt steht, geht in eine ähnliche Richtung. Papst (mit Tiara), Tod als Knochenmann und der Teufel mit einem roten Kardinalskäppchen blicken zusammen mit den anderen Menschen gespannt auf den Träumer (= Künstler), als ob sie von ihm eine (frohe) Botschaft erwarteten. Es kommt jedoch zu keinem Austausch, keiner gelungenen Kommunikation.

Die noch bis zum 2. September zu sehende Ausstellung ist die umfangreichste aller bisherigen Präsentationen der Sammlung Heinzmann und des Franziskanermuseums: 39 Gemälde und Zeichnungen „mit Lokalkolorit“ ermöglichen neue Entdeckungen, aber auch das Wiedersehen von Bekanntem. Wer sich eingesehen hat, kann vielleicht das eine oder andere Rätsel lösen helfen, wie das der Neuerwerbung des Franziskanermuseums von 2018: Paul von Ravensteins „Straße nach Villingen“ von 1904. Wer sachdienliche Hinweise zur dargestellten Ansicht machen kann, wird mit einem Buchgeschenk aus dem Museumsshop belohnt.