Eines der letzten Gemälde von Waldemar Flaig dürfte „Golgatha“ von 1932 sein. Es ist im Zusammenhang der Ausstattung des (alten) Villinger Krankenhauses (heute Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe) mit einer Kapelle für die katholischen Patienten und einem Andachtsraum für die Protestanten entstanden. Während letzterer übermalt wurde, ist die Kapelle heute noch – auf Anfrage – zu besichtigen.

Das Altarbild der Kapelle ist ebenfalls eine Kreuzigung, allerdings als reines Andachtsbild konzipiert. Die schwebenden Engel deuten eher eine himmlische Sphäre an statt einer realen Verortung der Szene auf dem Plateau außerhalb Jerusalems, das „Golgotha“, übersetzt Schädelstätte (also: Hinrichtungsort), genannt wurde. Die Engel knien mit gefalteten Händen und in sich versunken seitlich des Kreuzes. Sie bieten sich dem Betrachter als Identifikationsfiguren an. Die Komposition ist symmetrisch, ruhig und vollkommen traditionell. Auch der Malstil mit definierten Gesichtern und zum Teil ausgearbeiteten Details passt sich vermutlich den Sehgewohnheiten des damaligen, „durchschnittlichen“ Kapellenbesuchers an. Ganz anders dagegen „Golgatha“.

Für eine Kreuzigungsdarstellung wirkt „Golgatha“ ungeheuer dramatisch und bevölkert. Traditionelle Darstellungen – wie oben beschrieben – beschränken sich oft auf auf drei Personen – den Gekreuzigten und die trauernden Maria und Johannes – und wirken eher statuarisch. Hier ist zwar der Gekreuzigte in Ruhe, aber die sechs Trauernden befinden sich völlig in Aufruhr, was vor allem ihre Gesten und Körperhaltungen verdeutlichen. Sie sind auch nicht eindeutig zu identifizieren: Wer von Ihnen sind Maria und Johannes, die ansonsten nahe beieinanderstehen, Johannes tröstend den Arm um Maria gelegt? Noch am ehesten das Paar am linken Bildrand, von denen beide zum Kreuz aufblicken, die linke Figur kniend, die rechte betend. Beide Figuren sind aber verschleiert, so dass es sich wohl eher um Frauen handeln dürfte wie bei den übrigen Trauernden auch. Hier weicht der Künstler also von der üblichen Ikonographie ab.

Das Kreuz ist aus der Bildmitte gerückt und in leichter Schrägansicht gezeigt, so dass sich auch der Grund, auf dem es steht, nach rechts hinten verjüngt. Der obere Kreuzbalken wird vom Bildrand überschnitten. Diese Komposition bringt zusätzlich Spannung ins Bild, die erhöht wird durch die zwei links neben dem Kreuz Knienden, welche flehend die Hände nach oben strecken. Direkt vor dem Kreuz, am rechten Bildrand, kauert eine Trauernde völlig ins sich gekehrt am Boden. Über ihr, aber perspektivisch verkürzt, räumlich also weiter entfernt und im Hintergrund, steht eine schmale Figur, die ebenfalls zum Kreuz blickt und die Unterarme – die Hände ringend – parallel nach rechts hält.

Faszinierend ist die Farbigkeit des Gemäldes, die alle Figuren in eine ähnliche „Todesfarbe“ in Blau-Grau-Schwarz taucht. Bei einer öffentlichen Führung wurde dies von einer Teilnehmerin bemerkt und nachgefragt. Möglicherweise wollte der Künstler damit ausdrücken, wie das starke Gefühl der Trauer die Überlebenden innerlich erkalten lässt, alles Leben, alle Freude und auch alle Individualität in ihnen auslöscht. Die Gesichter sind nur Farbflächen ohne Augen, Nase, Mund. Einzig der Gekreuzigte wird mit (geschlossenen) Augen dargestellt.

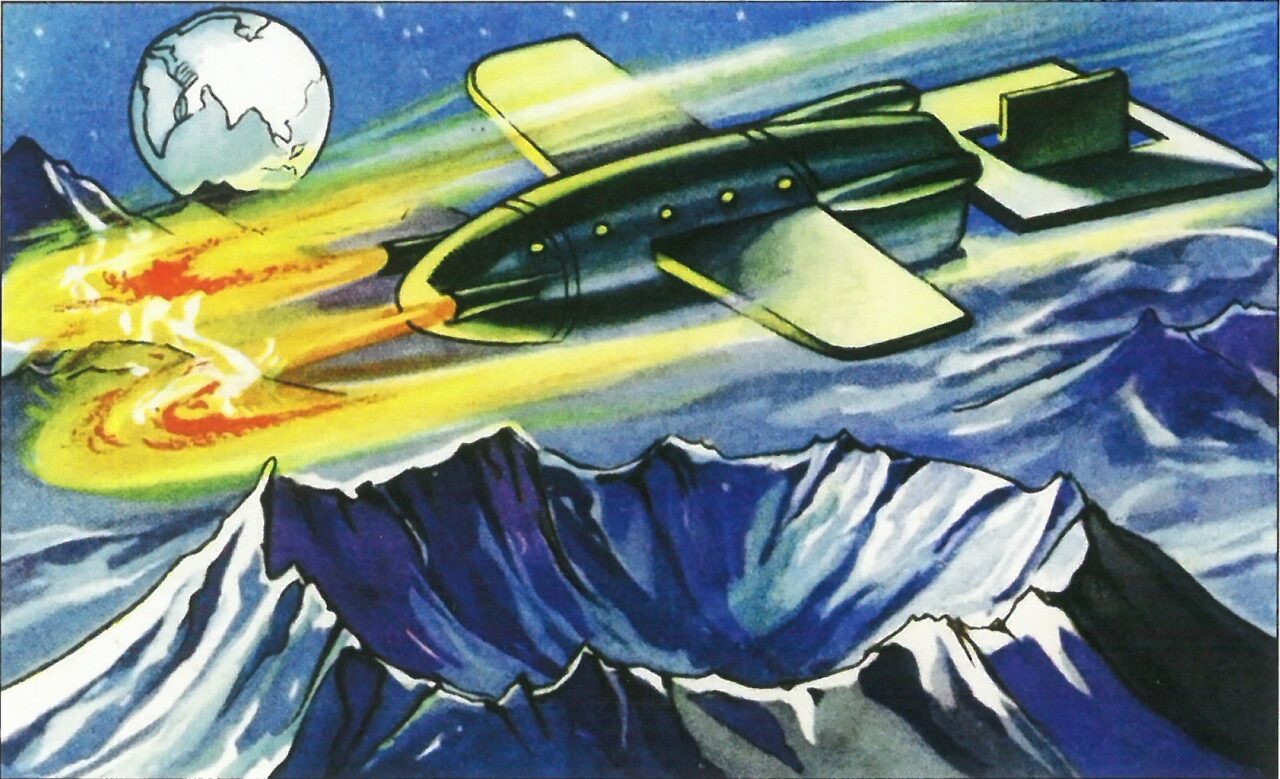

Richard Ackermann, der Freund und künstlerische Wegbegleiter von Waldemar Flaig, beschrieb das Bild bei einer Retrospektive 1951 in Donaueschingen: „Das Milieu könnte etwa eine Aufnahme sein aus einer Weltraumrakete… Die Figuren auf der Erdrundung sind Gestorbene“. Ackermann interpretiert die Darstellung als Dystopie, also Weltuntergang, was der Schilderung der Passionsgeschichte entspricht. Denn das Neue Testament berichtet von einer dreistündigen Sonnenfinsternis bei der Kreuzigung Christi. Hierzu passt auch die stürmische Atmosphäre, in der das Lendentuch Christi nach oben gewirbelt wird. Links im Hintergrund schweben Möwen, die bekanntlich den Auftrieb von Windböen gerne zum Segeln nutzen. Andererseits mutet diese Interpretation uns heute ungeheuer modern an, sowohl was den Blick aus der Rakete als auch die Endzeitstimmung angeht. In den zwanziger und dreißiger Jahren sind solche visionären Mobilitätsvorstellungen jedoch nicht ungewöhnlich. Ein Sammelbild von „Wagner Margarine“ zeigt eine solche Mondrakete und den Blick auf die trostlose Kraterlandschaft des Erdtrabanten, die man aus Teleskopansichten kannte.

Ackermann hat auf einigen seiner Gemälde, die in der noch bis September 2021 im Franziskanermuseum zu sehenden Ausstellung „Die 20er Jahre im Spiegel der Villinger Künstler der Moderne“ ausgestellt sind, übrigens ganz ähnlich gestikulierende und gesichtslose Gestalten verwendet, z.B. bei „Sonnenanbetung“, „Dir mein alles“ oder „Allerseelen“. Diese sehr reduzierten Figuren („Strichmännchen“) dienen offenbar als Bildzeichen für Begriffe wie „Anbetung“, „Hingabe“ etc., also als reine Ausdrucksträger von Emotion.

Waldemar Flaig hat „Golgatha“ den Schwestern im Villinger Krankenhaus geschenkt. Wie ungewöhnlich die Darstellung war und ist, wird nicht nur aus dem Vergleich mit dem Altarbild der Kapelle deutlich, sondern auch aus der Geschichte des Gemäldes. Die Beschenkten empfanden „Golgatha“ wohl als zu aufwühlend, denn nach Flaigs Tod 1932 gaben sie es an die Erben zurück. Aus dem Familienbesitz wurde es später vom Franziskanermuseum erworben. „Golgatha“ macht deutlich, dass die Kirche als Auftraggeber zwar zeitgenössische Kunst und Künstler förderte, Letzteren Existenz und Broterwerb ermöglichte, aber durchaus nicht mit allem, was hier entstand, einverstanden war, und dass ein breites Publikum große Verständnis- oder Akzeptanzschwierigkeiten hatte.

Hallo Guten Tag Frau Dr. Auer Herzlichen Dank für Ihre Beiträge

Werde mir viel Zeit nehmen die Beiträge zu lesen. Kenne zwar einiges aus meiner Sammeltätigkeit.

Habe das Golgatha Bild von Waldemar Flaig schon sehr oft gesehen, aber was Sie in dem Bild alles gefunden und gedeutet haben, das ist beachtlich. Ich habe das Bild immer als etwas Grob gemaltes gesehen, werde jetzt meine Meinung ändern. Der Bild Beitrag mit den Tip Kiek Figuren von der Firma Mieg in Schwenningen, erinnert mich an einen Industrieofen den ich fast alleine in der Firma Reinhardt am Güterbahnhof gebaut habe und dann die Aufstellung in Schwenningen geleitet habe.

Zum Raketenbild von diese Margarine Sorte von WAGNER ist mir nicht bekannt gewesen, in meiner Jugendzeit habe ich Sanela und Rama Margarine Bilder gesammelt. Die beste Tauschzentrale war die Bäckerei Faller nicht weit vom Franziskaner gegenüber vom Eis Zampoli jetzt ist dort der Schmuck und Ringladen. Gruß Manfred Beichl Sammler und Kunstfreund vieler Maler im Umfeld.

Durch diese sehr gute Beschreibung der Bilder besonders Golgotha habe ich das Bild mit einer ganz anderen Einstellung betrachtet. Solche Bilbeschreibungen bringen mir persöhnlich immer sehr viel. Mir wurden Dinge auf dem Bild bewusst auf die ich vorher überhaupt nicht geachtet hatte.